Des visages flétrissant en un temps record, des crises de nerfs répétées contre les arbitres ou les journalistes, des invectives entre pairs. « Ça, c'est la partie visible. Les problèmes cardiaques, les douleurs musculaires : statistiquement, on a beaucoup de gros trucs. Leur corps envoie des messages », note la psychologue Chloé Leprince. Docteure en sciences du sport, elle travaille depuis quatre ans sur le bien-être des entraîneurs au centre de recherche de la Fédération française de football qu'elle dirige. À l'époque, ce n'était même pas un sujet. Aujourd'hui, certains coaches s'en emparent.

« J'ai vécu des situations de stress maximales, nous confiait Xavi au mois de février. Des moments où tu n'arrives pas bien à te reposer, où tu es préoccupé quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre. » Après avoir passé trois ans à la tête du Barça, de 2021 à 2024, le Catalan résume : « Il était extrêmement difficile de profiter. »

Franck Haise évoquait dans L'Équipe en novembre « des nuits de plus en plus compliquées » à l'hiver 2024, alors entraîneur et manager général du RC Lens. « Après la reprise, je m'étais fait expulser contre Monaco en Coupe de France. Cela m'avait mis hors de moi. Je pense que si j'avais été plus reposé, je n'aurais pas surinterprété, ou réagi. » Impossible d'oublier non plus le comportement de Pep Guardiola lors du match nul contre le Feyenoord Rotterdam (3-3), le 26 novembre. Griffé sur le crâne et au visage, l'entraîneur des Citizens justifiait en conférence de presse : « Je voulais me faire du mal. »

Une forme de faiblesse

Longtemps cantonnées aux joueurs, les discussions sur la santé mentale concernent donc enfin les entraîneurs. Pourtant, sur près de trente sollicités, moins d'une dizaine a accepté de se livrer. « Je préfère m'abstenir de parler même si votre sujet me touche à plus d'un titre », nous glisse un ancien coach de plusieurs clubs de Ligue 1.

« Comme on doit toujours être le meilleur, faire face à tout, on ne veut pas montrer une certaine fragilité »

Elie Baup, entraîneur de Bordeaux champion de France en 1999

« Ce serait vu comme une forme de faiblesse par les dirigeants », analyse Yvon Pouliquen, ancien entraîneur, maintenant agent de Jean-Marc Furlan. Et Élie Baup (ex-coach de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, notamment) de compléter : « Comme on doit toujours être le meilleur, faire face à tout, on ne veut pas montrer une certaine fragilité. »

Mais Leprince y voit une autre explication : « Pendant longtemps, les entraîneurs ne s'autorisaient même pas à s'écouter. » Car c'est un métier de passion et, « il faut être honnête, on gagne de l'argent », souligne Olivier Dall'Oglio, mis à la porte par Saint-Étienne en décembre dernier, six mois après avoir fait monter le club en Ligue 1. Puisqu'ils se sentent privilégiés, les entraîneurs ne veulent pas qu'on les plaigne. Sauf que leur parole est légitime.

Des avenirs incertains

« Aujourd'hui, on a de la chance qu'il n'y ait toujours pas eu de suicide, pose Denis Troch, ancien entraîneur, désormais préparateur mental pour plusieurs clubs français. Sûrement parce que les coaches sont des anciens sportifs de haut niveau. Mais il y en a quand même certains qui tombent dans les addictions, l'alcool, la cigarette. » « En tant que psychologue, je ne m'attendais pas à ça, confirme Leprince. Je n'ai pas trouvé de gens complètement fous, mais des gens qui ont des corps et des esprits qui sont éprouvés. »

Seul coach actuellement en poste à témoigner, Nicolas Usaï (Pau, Ligue 2) n'a « pas de tabou par rapport à ça. Le fait d'en parler permet d'imaginer un suivi psychologique plus approfondi dans le futur. Je sors de quatre ans de thérapie, j'ai terminé au mois de novembre. Ça fait beaucoup de bien, ça ouvre des horizons. »

Pour être plus attentif aux signaux précurseurs, notamment. Car « quand on est dans l'action, on ne s'en rend pas toujours compte, explique Patrice Garande. Je me souviens avoir vécu des moments difficiles, par exemple quand on jouait le maintien avec Caen. On ressent qu'on est moins concentré, moins patient, moins lucide, plus fatigué physiquement. » D'après le Centre international d'étude du sport (CIES), 56,9 % des coaches (sur 60 Championnats de Première Division analysés) ont perdu leur poste au cours de la saison 2022-2023.

« Parfois, des amis entraîneurs de rugby ou de hand que j'avais rencontrés pendant mes études venaient me rendre visite dans mon bureau et voyaient une valise, raconte Baup. Je leur disais : "Elle est prête. À tout moment je rajoute mes cahiers et mon ordi et je m'en vais." C'était une manière de tourner cette pression en dérision. Mais à la longue, c'est pesant, ça alourdit la charge émotionnelle. » « J'ai connu des présidents qui me remettaient en cause après chaque défaite », fait remarquer Christian Gourcuff.

Entre marteaux et enclumes

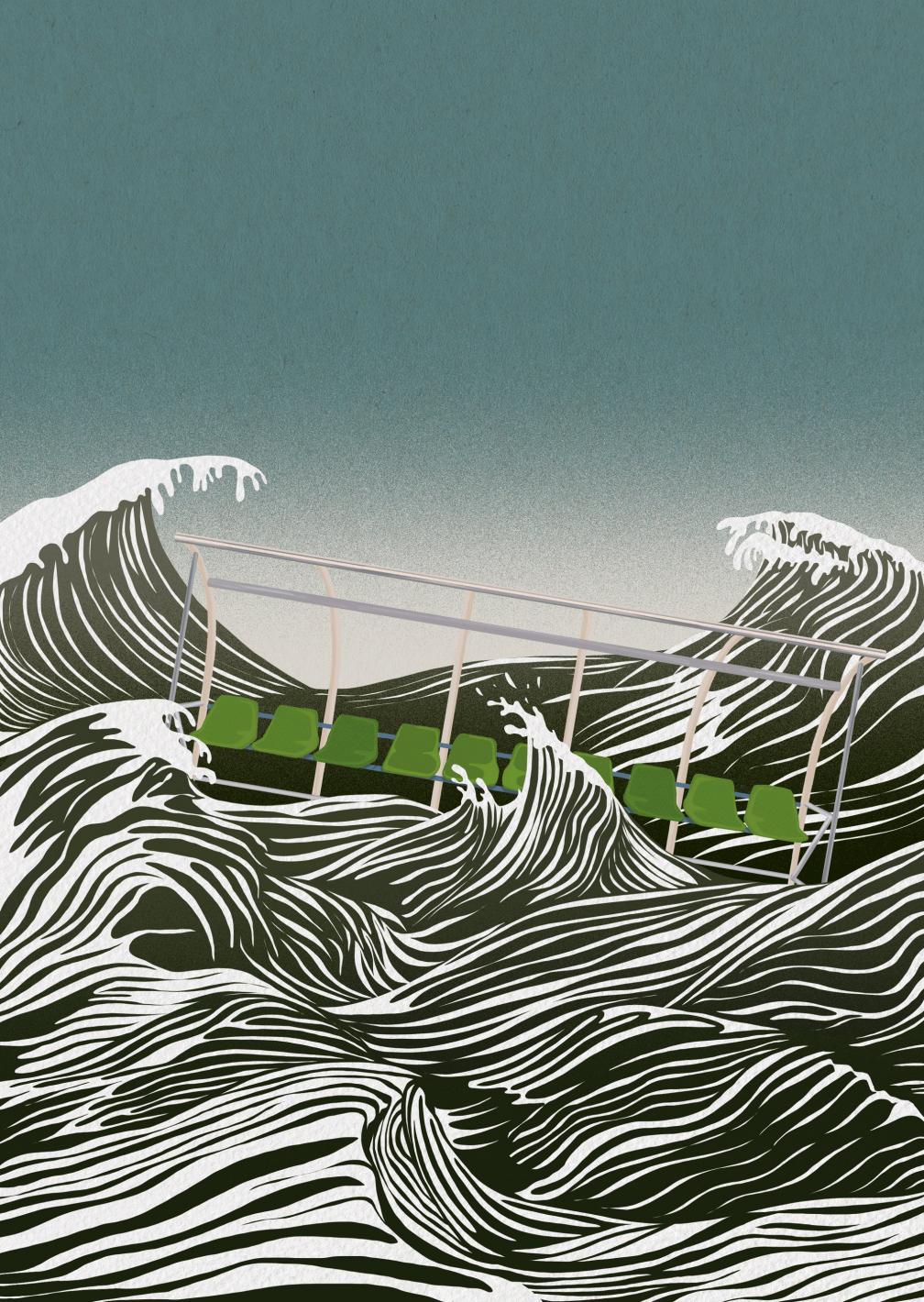

Médias, dirigeants, supporters, joueurs : la pression est multiple, « de partout tu dois rendre des comptes, tu es une cible », observe Baup. « Entraîneur, c'est la position la plus dure qui existe : on est entre les marteaux et les enclumes », résume Denis Troch.

« Je comprends qu'on puisse donner son avis et dire que l'équipe ne joue pas bien. Mais dire que l'équipe est un désastre, que je n'y connais rien en football, que je ne suis pas bien préparé, que je n'ai aucune expérience, que je vais échouer, ça, je n'arrive pas à le concevoir », peste Xavi.

Avant de poursuivre : « On disait ça de moi au cours de mon premier mois à Barcelone. Quelle intention ont ces gens qui m'attaquent de la sorte ? Cela me paraît totalement injuste et cruel. C'est du harcèlement presque quotidien. Imaginez que je parle de vous tous les jours en disant que vous n'êtes pas un bon journaliste, que vous n'écrivez pas bien, que le ton que vous employez n'est pas bon, que votre interview est ratée, etc. Vous perdez de l'énergie car vous voyez qu'il y a toujours plus de critiques, qu'elles sont de plus en plus féroces, et que personne ne comprend que c'est un processus qui prend du temps. »

Quarante ans d'expérience, témoin de l'évolution de son métier, Christian Gourcuff pointe un problème : « La défaite n'est plus tolérée. Rennes (qu'il a entraîné de 2016 à novembre 2017) en est l'exemple, il n'y a plus d'investissement sur le temps long. Dans le sport, par essence, il y a toujours un perdant et un gagnant. On a oublié cette règle en raison de la pression financière. »

Un réservoir d'énergie siphonné

Le bien-être d'un entraîneur n'est pas pour autant le simple reflet des résultats, c'est même plutôt l'inverse, selon les tendances de l'étude menée par Leprince : « Souvent, quand la vitalité de l'entraîneur chute, quelques mois plus tard, les résultats chutent aussi. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de l'entraîneur, mais ça montre que quand l'entraîneur prend soin de lui, il joue sur la performance de son équipe sans le savoir. »

Or l'entraîneur « ne s'appartient pas », avance Élie Baup. « Il est un vecteur d'énergie, explique Patrice Garande. Dès le matin, il faut avoir la pêche pour le staff puis pour les joueurs. On est tout le temps épié. » « On doit constamment emmener, tirer, avoir toujours du répondant, complète Olivier Dall'Oglio. L'usure vient de là, on doit en remettre toutes les semaines. » Ce qui empiète sur la vie personnelle.

Leprince mentionne l'importance des « sources d'enthousiasme », ces activités qui rechargent le stock de vitalité des entraîneurs : méditation et peinture pour Dall'Oglio, cohérence cardiaque et musculation pour Usaï, vélo et yoga pour Baup, etc. Or « c'est ce qui se dégrade généralement en premier. L'entraîneur l'explique très bien : même si les résultats sont bons, peut-être que des choses tournent moins bien alors il va rester au club plus longtemps, travailler plus intensément au détriment du temps qu'il s'accorde. Certains nous disent : "Je sais que c'est important mais je n'y arrive pas." »

« L'entraîneur vit une immense solitude. Tu peux avoir dix, douze, quinze, vingt membres dans ton staff, mais c'est toujours toi qui es visé »

Xavi, ancien entraîneur du FC Barcelone

Alors le moindre accroc devient une raison de dégoupiller : le coup de sang de l'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, hurlant sa colère, front contre front, envers Benoît Millot, arbitre de la rencontre face à Brest (2-1), le 2 mars, en est un exemple récent. À l'origine, c'est pour éviter ce genre de dérapage qu'Usaï a commencé sa thérapie : « C'était surtout pour la gestion des émotions, la paranoïa, les sentiments d'injustice. Tout ce qui peut être lié à des faits de jeu, des décisions sur le terrain. Je ne suis pas devenu le dalaï-lama, les émotions peuvent encore se lâcher mais il y a un peu plus de maîtrise, de recul. »

Solitude et peur du vide

Une fois au bord de la pelouse, l'entraîneur par nature décideur, dirigeant, n'a quasiment plus aucun contrôle. « Une fois, on m'a mis un cardiofréquencemètre pendant un match, le coeur montait à 160 pulsations, raconte Élie Baup. C'est dire l'intensité de ce qu'on ressent, de ce stress. » De son côté Xavi tranche : la pression, « tu la subis peut-être trois fois plus qu'en tant que joueur ».

Car celle-ci ne se répartit pas en onze : « L'entraîneur vit une immense solitude, explique l'ancien Blaugrana. Tu peux avoir dix, douze, quinze, vingt membres dans ton staff, mais c'est toujours toi qui es visé. » « Tu dois t'occuper de tout le monde mais personne ne s'occupe de toi0, note Julien Stéphan.

L'objectif : déterminer ce qui peut protéger ou prévenir de la dégradation de ce stock d'énergie. « On essaie de leur apprendre à repérer des signes. Une douleur, des migraines, la tension, des palpitations : que les entraîneurs puissent atterrir parfois un peu dans leur corps pour voir ce qu'il s'y passe, explique la docteure en sciences du sport. Il y a aussi des profils types avec des facteurs de risques donc on essaie d'identifier des messages encore plus spécifiques à leur faire passer pour les accompagner. » Il n'y a pas de « recette magique » mais l'idée est d'encourager les coaches à se saisir des outils et activités qui leur permettent de prendre soin d'eux.

Rattaché à la Direction technique nationale, le centre de recherche transmet le fruit de ses travaux en intervenant sur tous les niveaux de formation d'entraîneurs et à travers des masterclass. Franck Haise avait pointé l'importance de l'une d'entre elles sur la gestion du stress, en janvier 2024, qui l'avait encouragé à se défaire de ses fonctions de manager général du RC Lens pour se protéger et se focaliser sur son rôle d'entraîneur.

Patrice Garande énumère : « Jamais personne ne m'a demandé comment j'allais, si j'avais des besoins, si je dormais bien, si j'arrivais à manger. » Et de plus en plus souvent, un entraîneur limogé voit son adjoint lui succéder sur le banc. Cette perte de solidarité, c'est « le pire », selon Christian Gourcuff.

D'autant que ce métier impacte aussi la sphère personnelle. « Le chauffeur de taxi me parlait du match du week-end, ma mère m'en parlait aussi quand elle m'appelait, ça touchait les parents à l'école, raconte Xavi. En tant que joueur, je parvenais de temps en temps à me déconnecter de mon travail. En tant qu'entraîneur, c'est pratiquement impossible, d'autant plus au Barça. Ça affectait beaucoup mon sommeil et ça me prenait énormément d'énergie. » « C'est un métier obsessif, tu n'as pas le même rapport à ta famille, abonde Élie Baup. Tu rentres chez toi et tu te rends compte que plus personne n'est là. »

D'après les recherches menées par la Fédération française de football, la qualité des relations, dans le cercle familial, amical, et professionnel, est le facteur le plus corrélé à la vitalité de l'entraîneur. « Ça évolue vraiment en effet miroir », indique Leprince. Comme le note Usaï : « La vie privée de Pep Guardiola (l'entraîneur de Manchester City s'est séparé de son épouse l'an dernier), bien sûr que ça doit avoir un impact sur ses joueurs, sur l'énergie du vestiaire. On sent qu'il y a une crispation. »

Malgré tout, les entraîneurs s'accrochent à cette vie dévorante. Sûrement parce que sans elle, le mal peut se révéler être encore plus profond. Nicolas Usaï évoque « la peur du vide quand on perd son travail... Ça ne m'est pas arrivé cent fois mais c'est toujours violent. »

Dans cette situation, Christian Gourcuff s'interdisait toujours de regarder les matches de l'équipe dont il venait de se séparer : « C'est très difficile, votre investissement a été total, on met en cause votre travail, votre personne, et ça peut aller très loin. Ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques. »

Patrice Garande en a fait l'expérience : deux mois après avoir décidé de quitter Dijon à l'été 2022, il a ressenti une absence inédite. « Un manque physique, dans le ventre, raconte l'entraîneur de 64 ans. Je n'avais plus goût à rien, je n'arrivais plus à dormir. Un jour, je vois un reportage sur Camille Lacourt (l'ancien nageur quintuple champion d'Europe) qui raconte sa dépression et explique ce qu'il avait ressenti alors. Et je me rends compte que je vis la même chose. Ça a duré cinq ou six mois jusqu'à ce que je sois guéri du football. Je ne pourrais même pas expliquer comment, un ami médecin m'a prescrit des médicaments pour m'aider à dormir, c'est tout. »

Instaurer une solidarité entre pairs

Xavi, qui a pu s'appuyer sur une psychologue à Barcelone, pose alors la question : « Pourquoi ne pas intégrer un tel professionnel dans notre staff à l'avenir ? Quelqu'un qui puisse nous aider à mieux gérer certaines situations, qui me dise : "Xavi, tu es stressé, calme-toi." » Julien Stéphan admet aussi avoir eu le besoin de se faire accompagner ces dernières années pour évacuer, « car ce n'est pas le rôle de la famille ».

Jamais sensibilisés à toutes ces questions, les entraîneurs plus âgés ont acquis des techniques et schémas de pensée pour se protéger avec l'expérience. Ainsi, pour Christian Gourcuff, à la façon d'un Luis Enrique sourd aux critiques depuis son arrivée au Paris-Saint-Germain en 2023, ce sont ses « convictions de jeu » qui l'ont aidé à résister à tout cet environnement : « Je savais que je ne transigerais pas avec mes idées donc j'étais préservé. Sinon, on est pris dans un tourbillon. »

Patrice Garande insiste sur l'importance des plages de repos et la déconnexion avec le football : « Il m'est arrivé de dire à mon staff : "Je suis cuit, j'ai besoin de vous sinon je vais exploser. Pendant dix, quinze jours, on va fonctionner autrement." Il ne faut pas avoir peur de dire : "Je ne sais pas, j'ai besoin de vous." Mais, quand on est jeune entraîneur on ne sait pas faire confiance, déléguer. Je croyais qu'il fallait inspirer l'autorité partout et tout le temps, je me suis construit à travers mes erreurs. »

La FFF a bien identifié ces problématiques et les intègre depuis une dizaine d'années à son parcours de formation. Les entraîneurs y sont sensibles mais la parole doit encore se libérer. Peuvent-ils en discuter entre eux ? « Non, répond Patrice Garande. C'est peut-être une erreur mais il faut avoir le courage pour (Il coupe...) Ça fait partie des non-dits. Mais l'un des grands pas vers la solution, c'est d'en parler. Ne pas penser que c'est une faiblesse de dire qu'on a besoin d'aide. »

Chloé Leprince s'y attelle : « Pendant leur année de formation, les coaches rencontrent des gens qui vivent la même chose et se disent : "Ouah, je me sens tellement moins seul." Ça, il faut le cultiver. Une fois que la formation se termine, il faut qu'ils restent en lien. Je leur dis : "Désormais, vous êtes un groupe de pairs. Vous pouvez passer un coup de fil à l'un, à l'autre, ne vous sentez pas isolé." »

À l'image de la chaleureuse accolade entre Paulo Fonseca - suspendu jusqu'au 30 novembre - et Franck Haise - suspendu trois matches pour propos blessants à destination de l'arbitre après le huitième de Coupe de France perdu par Nice à Saint-Brieuc (1-2) -, réunis en tribunes lors de Nice-Lyon, le 9 mars. Quelques jours avant ce geste d'affection, le Portugais avait pété les plombs.